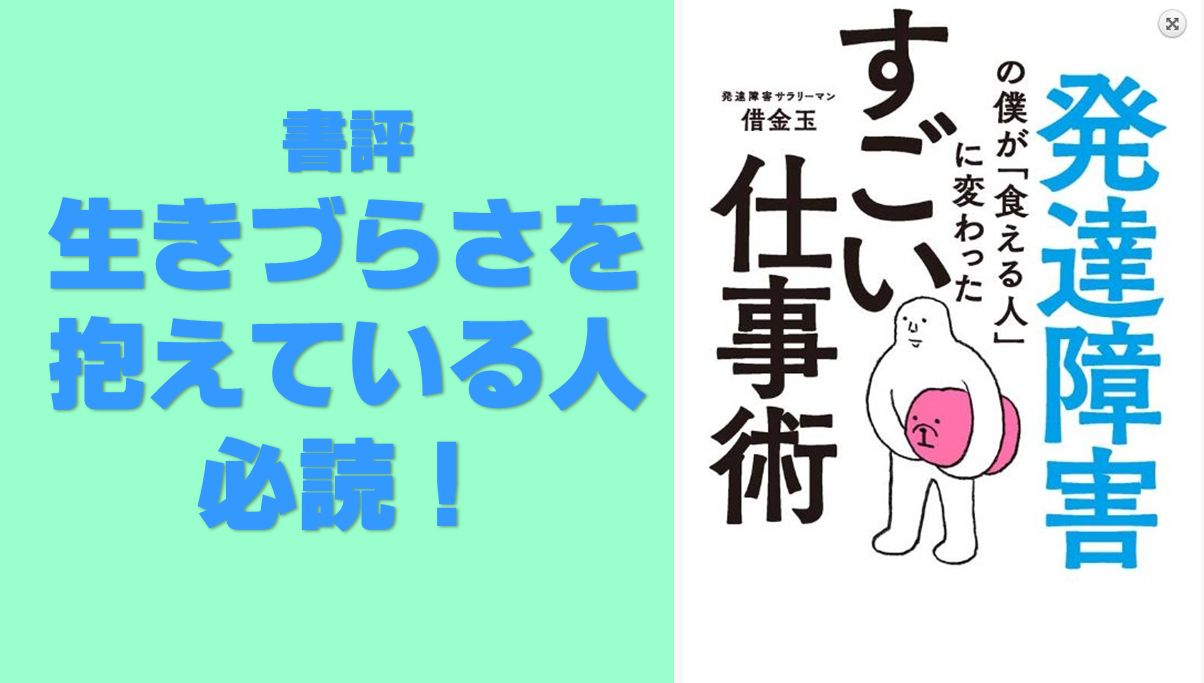

【書評】『発達障害の僕が「食える人」に変わった すごい仕事術』

『発達障害の僕が「食える人」に変わった すごい仕事術』を読みました。

この本を手に取ったきっかけは、昔から自分は発達障害(アスペ)ではないかという疑いがあったからです。

この本で発達障害かどうかわかりはしませんが、何か自分の生きづらさを変えたかったのです。

そして、結論から言うと、発達障害・グレーゾーンで、周囲との違いに悩んでいる人は、とりあえず読んで損はない と思います。

また、私のように、発達障 害的傾向(不注意・共感力がない・雑談が苦手)などで悩んでいる”グレーゾーンの人”にもおススメ です。

この本では、発達障害の借金玉氏が、「食える人」に変わった工夫や考え方を学べます。

※ちなみに、発達障害には大きく分けて、①ADHD、②ASDがありますが、借金玉氏はADHDだそうです。

よって、内容はADHD的傾向に関することが多めですが、ASDが読んでも通ずるものがあります。

借金玉氏の主張の要約

借金玉氏の主張を、私になりに要約します。

POINT「発達障害者は、特殊な才能を持っている」というある種の信仰があるが、これは非常にまれなケースで、ほとんどの人は、発達障害の特性に悩み苦しんでいる。

自分は突出した能力を持つ天才なのか。

それとも、欠損を抱えた人間なのか。

大切なのは、天才神話に酔うことなく、ありのままの自分=欠損を抱えた人間ということを認めて受け入れること。

受け入れたうえで、社会で生きていくために、己を社会の中に適応できる形に変化させていこと。

本書には、そんな欠損を抱えた人間が社会で「食える人」になるための、考え方や工夫・ライフハックがたくさん書かれています。

ここでいう「食える人」というのは、大金持ちになったとか、企業で成功したとか、そんな大それた人のことではありません。

「社会で生きていける人」という意味ですので、「発達障害だけど大成功したぜ~」を目指す人はこの本を読んだらがっかりするでしょう。

著者も言っていますが、これは「日本一意識の低い自己啓発書」です。

以下では、個人的に印象に残った話をまとめます。

発達障害神話に踊らされるな

「俺は発達障害者で特殊な才能を持っている」というある種の信仰、例えばアップル創業者のスティーブ・ジョブズも発達障害者だったと言われることがありますが(明確な根拠はないようです)、ああいった神話的な人物と自分を重ね合わせる悪癖が抜けたのは、本当に最近のことです。

早期に自己の問題と正面から向き合い、対策を講じ、職場などの人々に対して、あるいは他者に対して共感的に敬意を持って接する。

あるいは、自己の適性に見合った職場に就く。それだけのことができれば、もっとマシな人生があったのかもしれません。

これを読んだとき、穴があったら入りたくなりました。

自分のことが書かれているような気持ちになったのです。

私は発達障害の診断を受けたわけではありませんが、いわゆる変わった人(=普通じゃない)扱いでした。そういう扱いの中で私は次第に、「おかしいのは私ではなく、私を理解できない周りの人間なのだ」「凡人には私が理解できないだから、私は孤独なのだ」と自己陶酔していきました。

でも、心の奥底では、なんとなく自分は「変わった天才」ではなく、「変わった凡人」であることをなんとなくわかっていて、それに目を背けてきました。

なので、この引用部分を読んだとき、私の心の見たくない部分を突き付けられて、もうとにかく、羞恥心やら怒りやらとてもいたたまれない感情になったのです。

でも、文章を読んでいてわかりますが、現在の著者はそういった発達障害神話を受け入れていて、そのうえでどう生きるかが大切だと考えています。

私はまだ頭では理解していますが、感情では理解できていません。

でも、頭の片隅に入れておきたい、大切な話だと思いました。

茶番センサー

茶番センサーとは何か?

世の営為の茶番性とでも言うべきものを読み取り、「くだらない」という結論を下す能力を、僕は「茶番センサー」と呼んでいます。

このセンサーがピンと反応すると、全てのモチベーションは失われ、シニカルさやアイロニックな考え方が頭をもたげてきます。

(中略)

僕は、「これは茶番である」と認識するとそこに向かって努力をすることがとても難しくなる性質を持っています。皆さんもそうではないでしょうか。

だって、くだらないことをやりたい人ってそんなにいないです。

しかし、世の中の大半は「やらなくて済めばそれに越したことはないくだらないこと」で形成されているのもまた、事実だと思います。

これ確実に持ってますw

「くだらない」と思ったら、驚くほどそれができない。我慢して~とか、気持ちを切り替えて~とか全く無理だなと。

「なんでお前は我慢できないんだ」

「幼稚園児でも気持ちの切り替え位できるぞ?」

って、何度も彼氏に言われたこと何度もあったし、「直せ」と言われても直し方がわからなかった。

「直し方を教えて」というと、「普通にできるだろw」と言われた。

なるほどね~って思いました。

全ては茶番センサーのせいだったのか~と。

私のせいじゃなかったんだ~と。

でも、このセンサーをオフにすることができない以上、どうすればいいのだろう?

借金玉氏の乗り切り方はこうです。

では、「茶番センサー」を解除し、茶番に没頭するにはどうすればいいのか。これはもう、とても簡単です。

とにかく「声を出す」など身体を動かし、その上で後に引けなくなるところまで労力をぶっこめばいいんです。

(中略)

理想は、怜悧に茶番を茶番と認識しながらも、同時にその茶番に向かって全力で突撃していけるマインドセットです。

世界は茶番です。無意味でくだらないクソです。でも、勝ちたかったら全力を出すしかないわけです。

自分には茶番センサーがあること、茶番を茶番だと認識したときどのようにすれば茶番に没頭できるのか対処法を身に付けることが大切だと感じました。

借金玉氏みたいに、がむしゃらに没頭するのも有効だと思いますが、私個人にあっている方法としては、「茶番だと自分が認識してしまったものも、普通の人たちにとっては意味があると仮定し、その意味を把握する」というやり方かな~と思いました。

この行動は私には理解できないけど、彼らなりの意味がある、と。

だったら、ここはこうしておくべきなのだ、そうすればWin―Winになれるのだと自分をコミットさせていくと、茶番センサーを乗り越えられる気がします。

自己肯定に「根拠」はいらない

借金玉氏は、うつを併発しているのですが、その中で、自己肯定とは何かという問いに対する答えを見出していて、その答えが素晴らしいというか、なるほど、、、となりました。

自己肯定は無根拠であるに越したことはないのです。根拠のある自己肯定は、根拠が失われれば消え去ってしまう。

では、 無根拠な自己肯定を手に入れる方法は何か。それは無根拠に他者の生を肯定することそのもの だと思います。他者を肯定した分だけ、自分も肯定していいという考え方です。

(中略)

自分が何かを(お金を、あるいは社会的地位を)持っていることで他者を見下して自己肯定感を得ていた場合、それが失われたときには間違いなく自己肯定感を失います。

(中略)

他者を見下す無意識の目線は恐ろしいです。それを他人に向けているうちは問題ないですが、自分が「見下される」側になったとき、まるで槍のように降り注ぎます。

他者を見下して、うわべだけの自己肯定感を得ることは、無意識のうちにやってしまいがちな気がします。

自分よりダメな人がいてよかった、

自分より不幸な人がいてよかった

自分より幸せな存在が許せない

自分はあいつよりできる

といった、他人に依存した自己肯定のあり方は、不安定でグラグラなのは当然ですよね。

だって、自分の価値は、他人がどこにいるか次第なのですから。

他人がいないと、自分を肯定できないのですから。

いうなれば、他人に自分を全面的にゆだねていることになります。

借金玉氏は、そんな自己肯定をやめて、「無根拠な自己肯定を」と提唱しています。

とっちらかった思考のまとめ方

ADHDである僕の思考は、非常にとっちらかっています。

この文章のように整然と右から左へ、あるいは上から下へ流れていくものではありません。

ひとつの発想が幾重にも分岐し、また回帰し、絡み合いながら広がっていく思考の形態には、ノートの罫線は邪魔以外の何物でもなく、また通常のサイズではその広がりを受け止め切れません。「大きな白紙」こそが、思考を広げていくのに最も適しているのです。

かと言って、「ノートをまとめる」というのも非常に難しいのです。

奔流のような思考は、ノートに書き留める手のスピードを大きく上回ります。

また、僕の思考は積み上げるというよりはあっちこっちに飛び散ってまた戻ってきて、を繰り返す性質があります。それは、整然とした形にまとまるものでは決してありません。

借金玉氏も述べていますが、発達障害の特徴として、「とっちらかった思考」 というものがあるそうです。

論理的に思考していく、というよりも、ポン・ポン・ポンと次々と思考が頭に発生してくる、という感じでしょうか。

あれを考えていたと思ったらこれを考えて、またあれに戻って…あれ?自分っていったい何を考えていたんだ?という経験。

私もめっちゃあります。というか、こんな経験しかないです。

とにかく1点集中ができない。

よし!集中するぞ!って決意した矢先というか、下手したら決意し終わる前に、「そういえばあれって…」という別の思考が頭に発生してることが多々あります。

そのようなまるで川の流れ(もはや濁流)のような思考、それらをノートのような整然としたものにきれいにまとめるのは、困難。

だから、真っ白なスケッチブックを買って、それらに思考を書きなぐっていきましょう、あとで振り返れるようにしましょうというのが、借金玉氏のライフハックです。

これ、思考がとっちらかってまとまらない人(私です)には、めっちゃ画期的アイデアだと思います。

私もやってみましたが、かなりいいです。

思考がまとまらなくて悩んでいる人は、是非ためしてみてください。

共感とは何か

ぜろ

この欠損こそ、人を生きづらくする最も大きな要因だと私は思いますが、借金玉氏は「共感」について、「そもそも他人の気持ちなんて誰にも分からないもの」としたうえで、

「よくわからないけど、とにかく辛いんだろうな」くらいで、適当に玉を投げ返してやればいいのです。身勝手で適当なイメージを、投げ返してやればいいのです

この話はとても「不誠実」なものに読めるかもしれません。僕もかつてはそう思っていました。しかし、その「誠実さ」は「誰も幸せにしない誠実さ」だと気づきました。

と断言します。

そして、「相手の苦労、努力、能力。この3つに理解を示そう」と言っています。

そもそも、徹底的に理解する=その人の心になりきって感じることは、発達障害にかかわらず、不可能だと。

だから、せめて他人が理解できるものというのは、「相手は頑張ったんだ、つらかったんだ」”らしい”ということ。

それだけを認識すればよくて、自分にあてはめて理解しようとする必要はないのだということ。

私はどうしても、1から100まで理解したくなります。

でも、たいてい理解できなくて、人間関係を壊してしまいます。

でも、表面だけ理解して、それって本当に友達なの?恋人なの?とも思ってしまいます。

まだ、借金玉氏のように割り切れはしないですが、頭の片隅にとどめておきたい考え方だなと感じました。

まとめ

借金玉氏は、「ポジティブに世の中をあきらめて生きているな」 と思いました。

あきらめてはいるけど、決してそれによって負い目や自責の念を感じているわけではない。

「自分にはこういうことはできないな、じゃあどうしたらいいだろう?」

世界をありのままに見つめたうえで、どう生きるか。

そういった強さを読んでいて感じたのでした。

終わり

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません